Clasico Temprano

Teotihuacan

Teotihuacán, a 48 kilómetros al noreste de la ciudad de México, con sus gigantes pirámides, sus palacios, sus templos, conjuntos habitacionales, talleres, mercados y avenidas, fue la ciudad prehispánica más grande de Mesoamérica. La cultura teotihuacana perduró casi diez siglos y alcanzó su mayor auge entre los años 300 y 600 d.C.; se les considera como la sede de la civilización representativa del período Clásico.

Teotihuacán, a 48 kilómetros al noreste de la ciudad de México, con sus gigantes pirámides, sus palacios, sus templos, conjuntos habitacionales, talleres, mercados y avenidas, fue la ciudad prehispánica más grande de Mesoamérica. La cultura teotihuacana perduró casi diez siglos y alcanzó su mayor auge entre los años 300 y 600 d.C.; se les considera como la sede de la civilización representativa del período Clásico.La influencia teotihuacana se manifestó en todo el territorio mesoamericano y aun fuera de éste, pues se han encontrado abundantes rasgos de esta cultura en los actuales estados de Nayarit, Durango, Zacatecas y Chihuahua.

En el siglo segundo antes de Cristo, gente de otras áreas del valle de México comenzó a asentarse en la parte oeste de la ciudad de Teotihuacan. Algunos de esos pobladores procedían de Cuicuilco, población que fue abandonada debido a la erupción del volcán Xitle, que formó el actual Pedregal de San Ángel.

La economía teotihuacana se basó principalmente en la agricultura, el comercio y el tributo. Los teotihuacanos cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile; empleaban avanzados métodos agrícolas como la irrigación por canales, la construcción de terrazas en los cerros y las chinampas.

La cercanía de ricas minas de obsidiana, materia prima para la fabricación de cuchillos, navajas y puntas de flechas permitió un activo comercio con estos objetos. Además, intercambiaban cerámica, lapidaria y otros productos con casi todos los pueblos de Mesoamérica.

En su época de apogeo, Teotihuacan tuvo una población cercana a los 200 mil habitantes, que ocupaba aproximadamente 20Km cuadrados. Los teotihuacanos dominaron a los pobladores de los valles de México y Puebla, muchos de los cuales fueron sometidos y obligados a pagar tributo. La producción de textiles alcanzó un gran desarrollo, como se puede observar por el atavío que muestran las esculturas y las pinturas.

Organización política y social

En un principio, Teotihuacan fue un estado teocrático, es decir, gobernado por los sacerdotes, quienes se habían apropiado de la alta cultura y de los conocimientos superiores.

En la época de auge de Teotihuacan, los militares adquirieron gran importancia, como lo confirman recientes investigaciones arqueológicas, pues eran los encargados de guardar las fronteras y recabar el tributo de otros pueblos, por lo ue compartieron el poder con los sacerdotes.

Arquitectura Teotihuacana

Entre las edificaciones del centro ceremonial destacan la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna, el Palacio de Quetzalpapálotl, la ciudadela, la Pirámide de Quetzalcóatl y la del Sol; éste es el monumento más antiguo y más grande de Teotihuacan, pues mide 65 metros de altura.

La arquitectura es monumental y grandiosa; alternaron taludes inclinados con tableros verticales. Todos los Monumentos se construían de piedra y se recubrían con una capa de estuco, que en muchos casos permitía decorarlos con pinturas murales.

Arte Teotihuacano

En la escultura sobresalen el gran monolito de Chalchiuhtlicue, diosa del agua, y las esculturas y relieves que adornan la fachada de la Pirámide de Quetzalcóatl.

Crisis y Decadencia de Teotihuacán

En el año 750 Teotihuacán fue incendiada, invadida, saqueada y en parte destruida. Diversos hechas se han propuesto para explicar su caída, entre ellos: la pérdida de control del grupo dirigente, acompañada de la rebelión de parte de la población urbana y rural; la invasión de guerreros bárbaros provenientes del norte; la sublevación de poblaciones tributarias. Probablemente se conjugaron varias de estas circunstancias.

Monte Alban

Ciudad prehispánica, antigua capital de los zapotecos erigida sobre un conjunto de cerros en el centro del valle . Floreció entre los años 500 a.C. al 800 d.C. y fue una de las primeras en establecerse en Mesoamérica.

Sus fundadores provenían de comunidades del valle y hablaban una versión antigua del zapoteco. Llegó a tener hasta 35 mil habitantes.

Esta zona llegaba a abarcar el territorio del actual estado de Oaxaca, el sur de Puebla y el este del estado de Guerrero.

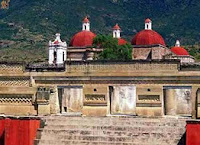

Monte Albán es reconocida por su bella arquitectura, sus piedras grabadas y las urnas de cerámica gris que representan a sacerdotes ricamente ataviados, lo que denota la creencia en una vida después de la muerte. Todo ello fue encontrado en las casi 190 tumbas hasta ahora descubiertas.

Hacia el año 800 d.C. descendió el número de sus habitantes; sin embargo, el descubrimiento de la ofrenda de la tumba 7 demuestra que la ciudad continuó habitada y utilizada como lugar sagrado hasta la llegada de los españoles.

En 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Fundación y desarrollo de Monte Albán

Monte Albán I(500 a.C.-100 a.C.): Desde su fundación, el sitio surge como el centro principal de poder político y económico de la región. Durante este periodo se inició la nivelación de la parte superior del sitio y la plaza central. Este período corresponde a la culminación y decadencia del mundo olmeca.

Monte Albán II (100 a.C.-250d.C.): sus habitantes continuaron con la nivelación de la plaza; debido a los datos obtenidos de hallazgos arqueológicos, es evidente que tuvieron contacto con grupos mayas de Chiapas y Guatemala, de donde proviene el culto al murciélago.

Uno de los edificios más notables de la época II de monte Albán es el conocido como Montículo J, el cual se encuentra en el centro de la plaza mayor.

Monte Albán III: Se refiere al periodo Clásico, marcando el apogeo de la cultura del valle, no sólo de la civilización que se asentó en Monte Albán sino que también tiene correspondencia con el desarrollo y apogeo de las culturas mesoamericanas. Este periodo se divide en dos subfases:

SubFase1.- Duurante la primera (250-650 d.C.) se reciben influencias de Teotihuacán, las cuales se manifiestan en la decoración de edificios, piezas de cerámicas y tumbas.

SubFase2.- La segunda es la de mayor florecimiento. Inicia a la caída de Teotihuacán y termina en el año 800 d.C.

Monte Albán IV (800-1325 d.C.): Abarca hasta la caída de los grandes centros urbanos y el surgimiento de señoríos y cacicazgos que poblaron ciudades más pequeñas. La construcción de estructuras monumentales cesó y la población disminuyó.

Monte Albán V (1325-1521 d.C.): Es la última fase conocida cuando los mixtecos invadieron el valle y se asentaron en lugares cercanos como Zaachila y Xoxocotlán. Este último grupo hizo ceremonias y enterramientos en la antigua capital zapoteca.

Organización arquitectónica de la zona

La disposición de las construcciones es de norte a sur. En el centro de la planicie se localiza un amplio patio aplanado conocido como La Gran Plaza circundado por templos ceremoniales ubicados en el este y al oeste.

Las construcciones más sobresalientes son la Plataforma Sur y el Complejo de la Plataforma Norte.

La concentración de edificios se encuentran el la Plataforma Norte que contiene a los Edificios A y al Edificio B separados por El Patio Hundido al cual se llega a partir de unas escalinatas desde la Gran Plaza.

Detrás del Patio Hundido, se encuentran el Edificio I, El Edificio de Vértice Geodésico, Edificio Enjoyado y el Edificio D.

Cercano a la Plataforma Norte se distingue La Tumba 56, el Palacio del Ocote, el Montículo X, el Montículo Noreste, la Tumba 103 y la Tumba 104.

La Gran Plaza mide aproximadamente 300 por 200 m. Contiene el Edificio J u Observatorio, el Edificio I, el H y el G.

En el lado este de la Gran Plaza se encuentran El Juego de Pelota, El Adoratorio, el Edificio P, El Palacio y el Montículo O.

Del lado contrario a La Gran Plaza hacia el poniente se destacan el Sistema IV con los edificios IV y N, el Edificio L, La Galería de los Danzantes y el Sistema o Grupo M.

La gran plaza llegó a ser un espacio destinado al mercado que reunía a comerciantes que visitaban y se congregaban en Monte Albán, los cuales provenían de las regiones circundantes así como de zonas aún más lejanas. Se comercializaba todo tipo de productos entre ellos plantas, alimentos y objetos destinados a la veneración.

El peculiar diseño del edificio J hace que se destaque del conjunto circundante de edificios. Por la orientación de sus paredes y de sus pasillos, se estima con gran probabilidad que éste haya sido empleado como observatorio astronómico.

En el Templo y Galería de los Danzantes se encuentran marcados rasgos olmeca, donde se destacan bajorrelieves esculpidos en lápidas que decoran los basamentos y que representan a personajes en aparente movimiento.

Adicionalmente se distinguen hombres sacrificados con miembros mutilados y algunas inscripciones que muestran que ya se contaba con un sistema de escritura, un calendario y evidencia del uso astronómico.

Existen en Monte Albán varias estelas que en su superficie contienen texto escrito en forma de jeroglíficos, los cuales no tienen representadas figuras animales ni humanas.

Estas se ubican fuera de los edificios y se cree que tienen una influencia notablemente maya; corresponden primordialmente a un calendario en los cuales se logran distinguir entre ellos los representantes de los días meses o años.

Muchos de los jeroglíficos esculpidos representan números los cuales permiten demostrar que los habitantes de la región ya poseían un gran conocimiento matemático y astronómico del cual se conoce muy poco.

Una de las estelas, la mayor de Monte Albán, mide aproximadamente seis metros de altura y está orientada astronómicamente, alineada perfectamente en dirección norte con la estrella polar.

Los tesoros de Monte Albán

Entre los tesoros más importantes encontrados en Monte Albán se numeran los trabajos de oro, plata, turquesa, jade y hueso, descubiertos a través de las excavaciones realizadas en las tumbas zapotecas.

Y que decir de los significativos hallazgos en la zona por parte del investigador Alfonso Caso y Andrade, que lo condujeron al descubrimiento en la Tumba No. 7 la cual describe un importante.

Palenque

Ubicación

Palenque se ubica al noroeste del estado de Chiapas, a 290 Km. aproximadamente de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y a 220 Km. de San Cristóbal de las Casas.

Para llegar a Palenque puede hacerlo desde Villahermosa, Tabasco por la carretera federal No. 186 y la cual conduce a la ciudad de Escárcega, Campeche.

Extensión

Hasta el 2005 el área descubierta ha sido de 2,5 km². pero se estima que sólo se ha explorado menos de un 10% de la superficie total que alcanzó la ciudad, el resto aún más de mil estructuras, permanecen cubiertas entre la espesura de la selva.

En 1981 Palenque fue designada "Zona Protegida". La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987.

Historia

Palenque se fundó a partir de una reducida aldea cuya actividad de supervivencia era la agricultura, posiblemente por el año 100 antes de Cristo dentro del período llamado Formativo (2500 a C Cristo a 300 d C.). En el Clásico Temprano(300- 600 d C) evolucionó hasta llegar al Tardío (600-900), época en que alcanzó su máximo desarrollo, asi lo expresan sus construcciones e inscripciones.

En aquel entonces la región era conocida por el pueblo Chol como Otolum o "Tierra de Casas Fuertes"; por lo cual Fray Pedro Lorenzo de la Nada quien lo descubrio en 1567 lo tradujo como

Palenque que significa "fortificación".

La comunidad de Santo Domingo de Palenque fue fundada en las cercanías de la zona arqueológica por el Siglo XVII. Sin embargo hacia finales de este el sitio fue reconocido como vestigio de una gran ciudad.

En 1974 cuando Don Ramón de Ordoñez y Aguilar visitó el sitio y reportó al Capitán General de Guatemala, se realizó una segunda visita al año siguiente determinándose que las ruinas eran de alto interés por lo que dos años después el explorador y arquitecto Antonio Bernasconi fue enviado para detallar el lugar, se hizo acompañar por un contingente militar encabezado por el Coronel Antonio del Río.

Cuando exploraban la ciudad abandonada, las tropas derrumbaron varios muros para poder acceder al interior de las construcciones, produciendo un daño considerable a las mismas. A pesar de ello y a partir del trabajo de los especialistas es que se ha tenido un mejor conocimiento del sitio, sus habitantes, su cultura y su participación como centro político en una región amplia del área maya.

Clasico Tardio

Tajin

Desde el momento en que entre al Tajín, ciudad prehispánica que comprende alrededor de 1221 hectáreas, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, vivirá una experiencia plenamente cultural al adentrarse poco a poco en la majestuosidad de la zona arqueológica, envuelta por un bello entorno selvático, en donde los aromas de las plantas exóticas y la abundante vegetación tropical se conjugan perfectamente para trasladarle durante su recorrido.

Una gran explanada que cuenta con un área designada para la representación de la Danza de los Voladores de Papantla, le dará la bienvenida a este majestuoso sitio arqueológico. Posteriormente se localiza un museo de sitio, el cual aloja extraordinarias piezas escultóricas y relevante información de El Tajín. Al final de éste, se encuentra la entrada a las ruinas que son consideradas dentro de las construcciones más bellas de la arquitectura mesoamericana.

El Tajín, "Ciudad o Lugar del Trueno" en lenguaje Totonaca, se localiza en la región del Totonacapan, en la zona norte del estado de Veracruz. Este relevante centro político y religioso de la región del Golfo, se fundó en el año IV d.C. y alcanzó su mayor auge entre los años 800 y 1200 d.C. El centro de la zona arqueológica se divide en cinco partes: el Grupo Playa del Arroyo, la Zona Central, la Gran Xicalcoliuhqui, el Tajín Chico y el Conjunto de las Columnas. Estas zonas dentro del Tajín comprenden a su vez, diversas plazas públicas, así como edificios con impresionante arquitectura como la Pirámide de Los Nichos, la cual es el símbolo principal del sitio arqueológico y cuenta con 365 nichos que hacen alusión al calendario solar; también cuenta con los Juegos de Pelota Sur y Central, y el Complejo de las Columnas.

La grandiosa ciudad de El Tajín, mantenía su economía por medio de la agricultura, el comercio y el trueque de productos y servicios de los pueblos que vivían a su alrededor. Era el centro político de la zona y como gobernante tenían al "13 conejo", quien era igualmente la encarnación de Quetzalcóatl, dios al que veneraban los Totonacas habitantes del Tajín, mismo que puede observarse repetidamente en la pintura, arquitectura y escultura de la zona. Existían diferentes estratos sociales como la clase dominante, la campesina y los artesanos dedicados al comercio, quienes intercambiaban sus productos en los mercados.

La pintura y escultura que se aprecian en la zona, están vinculadas con la arquitectura de distintos edificios, tanto en los relieves que relatan hechos históricos, como en las pinturas murales. Actualmente, debido a la importancia de la zona arqueológica, las áreas de investigación se han extendido y hoy en día se continúa con la exploración y preservación del lugar en perfectas condiciones, situación que ha permitido darle un mayor auge este importante sitio arqueológico.

Gracias al gran impulso que se ha dado al lugar, se construyó el Parque Temático Takilhsukut, ubicado a un kilómetro de la zona arqueológica y en donde año con año se realiza la Cumbre Tajín, sede de importantes eventos culturales, artísticos, sociales, deportivos y musicales.

Después de maravillarse con las impresionantes construcciones halladas en El Tajín y haber comprendido la grandeza de la cultura Totonaca, al finalizar su recorrido, deténgase en la entrada principal, ahí se encuentra un área donde podrá comprar hermosos recuerdos elaborados por los artesanos de la zona del Totonacapan, como flautas de carrizo, figuras de animales confeccionadas con la vaina de la vainilla y ropa típica de la región bordada con brillantes colores, entre muchas otras artesanías.

Fue fundada por los olmecas-xicalancas entre 600 y 900 d. C. y significa “Lugar donde muere la lluvia en la tierra”. El acervo encontrado en la zona arqueológica se compone de restos óseos, utensilios de piedra y hueso, puntas de proyectil, cuchillos, navajas, figuras de barro con representaciones humanas, cerámica de uso doméstico y fragmentos de pintura mural.

Esta cultura se estableció en una loma natural adaptada como plataforma en base a cuerpos escalonados en talud, los cuales varían en número y forma de acuerdo a la topografía del terreno.

Hacia el sur se observan las evidencias del pórtico que actualmente forma parte del relleno de la etapa conocida como El Palacio.

Los murales del Templo Rojo quizá son los más bellos de este sitio, sobre un fondo rojizo se impone un personaje cuyos rasgos lo identifican con un viejo que porta un yelmo con cabeza de jaguar, en la mano derecha sostiene un bastón que se entierra sobre la serpiente emplumada, sobre este brazo cuatro círculos alineados verticalmente y sobre ellos la cabeza de un tlacuache.

Del lado norte se aprecia el Mural de la Batalla con una longitud de 22 metros de largo, los personajes presentes en el mural son guerreros de dos grupos étnicos diferentes: los guerreros jaguar (de origen teotihuacano) y los guerreros ave o águila (identificados como mayas), están en posición de vencidos y sólo dos permanecen de pie, su vestimenta se compone de plumajes azules y tocado con pico de ave.

En el muro norte de este edificio se encuentra el Mural del Hombre, enmarcado con motivos zoomorfos acuáticos y que representa, sobre un fondo rojo, un personaje envuelto con piel de jaguar que lleva en sus brazos un atado de lanzas del que brotan ocho gotas de agua que caen sobre la cabeza de una serpiente.

En el muro sur, también con motivos acuáticos, y sobre un fondo rojo se representa un señor con elementos de ave, parado sobre una serpiente emplumada, lleva en sus brazos una barra ceremonial (elemento maya).

En la jamba sur se encuentra un personaje ricamente vestido, danzando con un caracol marino de procedencia maya y los dos numerales son del Altiplano.

En la jamba norte se observa un personaje cubierto con una piel de jaguar portando un penacho de plumas; en la mano izquierda sostiene una serpiente de cuyo vientre brota una planta con flores amarillas; en el brazo derecho porta un recipiente con el rostro de Tláloc, del que brota agua.

El Templo de Venus es un recinto que se ubica al oeste del basamento. Las columnas que forman el pórtico están decoradas

Auténtica acrópolis mesoamericana, Xochilcalco, cuyo nombre en náhuatl significa "el lugar de la casa de las flores" es una importante zona arqueológica localizada en el estado de Morelos aproximadamente a 38 km de la ciudad de Cuernavaca.

Xochicalco tuvo su origen aproximadamente en el 300 d.C. situándose sobre unas colinas a 100 metros de altura sobre las sabanas circundantes, colinas que por medio de muros de contención y la construcción de terrazas y taludes, permitió la creación de un centro de mando e intercambio comercial que con el paso de los siglos se convirtió en la principal ciudad de Mesoamérica tras las caida de Teotihuacan. Fue en ese entonces entre los años 600 y 900 de nuestra era, que Xochicalco sirvió de refugio a importantes grupos de inmigrantes provenientes de todos los rincones del México Antiguo, inmigrantes que intercambiaron en esta ciudad productos, tradiciones y ritos, entre los que destaca la advocación a Quetzalcóatl, el dios civilizador, bajo cuyos sacerdotes,Xochicalco se convirtió en un floreciente centro cultural y artístico.

Entre las construcciones más destacadas de Xochicalco se encuentra el templo de Quetzalcoatl, ampliamiente reconocido por sus refinados altorrelieves en los que se representan distintos símbolos y pasajes de este dios, simbolizado por la efigie de la serpiente emplumada.

Especial atención requiere el Observatorio, mismo que aprovechando las cuevas presentes en el sitio, marca la llegada del equinoccio de primavera y otoño con un potente rayo de luz solar que se proyecta únicamente en esas fechas sobre el piso de la caverna en la que se encuentra.

Cholula Es una apacible localidad, situada a 22 kilómetros al poniente de Puebla. Fundada en 1557, antes de la conquista española fue un gran centro religioso donde era venerado Quetzalcoatl y al que acudían peregrinos de todo el antiguo Anáhuac. Hoy es un municipio con alrededor de 80 mil habitantes, de los cuales el 75 por ciento son economicamente activos.

“Cholula” se ha traducido de la lengua náhuatl como “agua que cae en el lugar de huida”. Esto tiene relación con la llegada al valle de grupos toltecas después de su expulsión de Tula alrededor del año 1,000 de nuestra era. Fueron precisamente los toltecas quienes formaron aquí el mayor centro ceremonial del Anáhuac, convirtiendo a Cholula en la “Ciudad Sagrada”.

La historia y el arte son los grandes atractivos de este bello municipio. Tres mil 500 años de antigüedad y la mayor edificación piramidal del mundo antiguo son algunas de las características de Cholula, sitio cultural desde el más temprano preclásico. Su pirámide mide 404 metros por lado. Restaurada a partir de 1967, tiene más de ocho kilómetros abiertos por los arqueólogos que permiten tener una vista interior de la misma, incluyendo pinturas prehispánicas estimadas como las mayores de América.

Uno de los monumentos que caracteriza a esta ciudad es su Gran Pirámide rematada por un santuario dedicado a la Virgen de los Remedios. Con la conquista ésta se convirtió en el símbolo de la superposición de la Iglesia Católica sobre la mayor pirámide del mundo indígena dedicada al Dios Quetzalcóatl.

La ciudad cuenta también con bellos ejemplos de arquitectura colonial y la más grande Plaza Central de México, después de la metropolitana. Rodean a esta inmensa explanada el conjunto monumental formado por la Iglesia y el Convento de San Gabriel, la Iglesia de la Tercera Orden la Capilla Real con sus capillas posas, sus atrios y la Biblioteca Franciscana Fray Bernanrdino de Sahún, la Parroquia de San Pedro, El Museo de la Ciudad “Casa del Caballero águila”, y el Portal Guerrero.

Se dice que Cholula tiene 365 iglesias, según cuenta la leyenda surgida en la época de la conquista. La ciudad fue llamada la Roma del Anáhuac porque al ser contemplada desde una mezquita se le vió llena de torres y templos, tantos como días tiene el año.

Los Olmecas: Constituyeron las aldeas de hace 3000 años en los actuales estados de Veracruz y Tabasco (México). Floreció entre el 1200 y el 200 a. de C. Entre sus legados a otras culturas de Mesoamérica se encuentran las pirámides terraplenadas, plazas, recintos para la práctica de deporte de la pelota y la escultura jeroglífica.

Los Olmecas: Constituyeron las aldeas de hace 3000 años en los actuales estados de Veracruz y Tabasco (México). Floreció entre el 1200 y el 200 a. de C. Entre sus legados a otras culturas de Mesoamérica se encuentran las pirámides terraplenadas, plazas, recintos para la práctica de deporte de la pelota y la escultura jeroglífica. En la zona central de los olmecas, en la región de la costa del Golfo, se han encontrado algunas cabezas como esta. Pueden ser cabezas de jugadores de pelota o posiblemente retratos de gobernantes o jefes.

En la zona central de los olmecas, en la región de la costa del Golfo, se han encontrado algunas cabezas como esta. Pueden ser cabezas de jugadores de pelota o posiblemente retratos de gobernantes o jefes.